📮KURUME LETTER

学生サークルteam.csvが沖縄と北海道の小学校をつないでプログラミングの授業を実施【商学部】

商学部学生有志によるボランティアサークルteam.csv*が、2025年2月19日、沖縄県の離島・伊江島にある伊江小学校から北海道標津町の標津小学校に向けてプログラミングの授業を実施しました。

この授業は、伊江小学校との共同プロジェクトとして、子どもたちに「プログラミング的思考」を、育んでもらうことを目的に企画されたもので、伊江小学校からの依頼を受けて2023年より実施しています。

今回は伊江小学校の児童と標津小学校の児童をオンラインでつなぎ、交流しながらプログラミングを学ぶという形式で実施しました。伊江島と標津町とは南北におよそ3000km離れており、気温差は20度以上あります。両校の児童らはこのような環境の違いを、画面を通じて紹介しながらプログラミングを一緒に学びました。

*「team.csv」の由来は「Computer Scienceを活用したVolunteerを行うTeam」で、商学部商学科の木下和也教授指導のもと、学生が主体となりICTを活用した地域の課題解決やICT教育イベントなどを全国的に行っています。

2月18日 前日のリハーサル

前日は伊江小学校での会場設営とZOOMで繋いだ標津小学校とのリハーサルを行いました。離れた教室を一つにして授業を進めることがこのプロジェクトの目的です。画面を通してお互いに問いかけるなどの交流で距離を感じさせない授業をイメージし台本を準備しました。リハーサルではこの台本に基づき提示するスライドを見ながら繰り返し読み合わせを行いました。

2月19日 授業当日

この日は、朝から順番に3・4年生、5・6年生、昼食と清掃を挟み、1・2年生を対象に授業を行いました。授業内容は学年ごとの発達段階に合わせ、3・4年生にはサイコロを使った自動計算ドリルのプログラミング、5・6年生には難度の高いアルゴリズムで数の性質を再現するプログラミング(ソートとカプレカ数)、1年生と2年生には「アルゴロジック」というアプリケーションを利用したアルゴリズムの基礎について授業を実施しました。

1・2時間目(3年生・4年生のクラス)

1・2時間目は、3・4年生に向けて「規則があるものはプログラムとして表現できる」ということをテーマとした授業を実施しました。12面サイコロを使用してランダムに表れるサイコロの目を計算ドリルの問題にするというプログラムです。また計算方法(足し算、引き算、掛け算の3種類)も6面のサイコロを使用してランダムに出題されるようにプログラムします。

最初に実物のサイコロを子どもたちに渡し、サイコロを振ってもらい、規則に従って紙に計算問題を書かせます。そのあとにスクラッチを使ってコンピュータ上で再現するという体験してもらいます。子どもたちは自分自身がサイコロを振って問題を作成した手順をそのままプログラムにすることで、規則やパターンが分かっていればプログラムに置き換えられるという過程を体験してもらいました。

3・4時間目(5年生・6年生のクラス)標津小学校との交流授業

3・4時間目は、5・6年生に向けて、例年通り「数の性質とアルゴリズム」をテーマに高度なプログラミングに挑戦します。完全な理解を求めるのではなく、高度な内容に触れることに重きを置いた授業です。身近な数に隠れた不思議な規則に触れるという内容を伊江小学校と標津小学校を繋いで、一緒に学んでもらいました。

まず、数字を昇順・降順に並べ替えるソートを体験します。さらにその知識を使ってカプレカ数という数の性質をについて学びます。毎年、5・6年生にはあえて大学生レベルの難解なテーマを扱います。しかし規則やパターンを見出せば、小学生でもできる計算に分解できるということを体験し、プログラミング的思考や小学校で学ぶ基本的な知識の大切さを感じてもらうことを狙いとしています。また、完全な理解を求めるのではなく、現在学んでいる内容のずっと先(高校や大学)にあるものを先取りして体験してもらい、難しいけれども面白いと感じてもらう体験として構成されています。

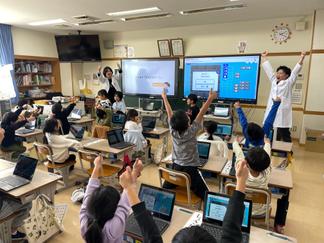

交流授業の様子

授業では標津小学校の5年生と伊江小学校の5・6年生の日常を写真や動画で紹介し合いました。2月中旬という時期でもあり、雪の中で遊ぶ子どもたちと半袖半ズボンで活動する子どもたちの映像や写真をお互いに目にして、地理的な違いを感じ取ってもらったようです。

また当日の標津小学校での授業では、現地の先生が白衣を着用し伊江小学校で教える学生たちの白衣と合わせていただき、さらに両方の教室をうまくつなげて声掛けしたり児童への指示を出したりしていただくなど、難しい役割を担当していただきました。このような協力により、遠く離れた場所でも、1つの教室、1つの授業という雰囲気になりました。

5・6時間目(1年生・2年生のクラス)

1.2年生の授業は例年「アルゴロジック」というプログラミング的思考を身につけるためのWebアプリを活用しています。文字や計算などの知識が少なくても楽しく学べることから、毎年1・2年生の教材として採用しています。碁盤の目状の画面に表示されるキャラクターをゴールさせるまでの順路を考えるというシンプルなゲームです。しかし、プログラミングの基礎となるアルゴリズムの考え方を段階的に身につけていけるように工夫された教材です。

1年生と2年生はそれぞれの教室で並行して授業を実施しました。この授業では問題に正解すると教室にいる全員で「Good Job!」と声に出して、両手を前に突き出すというアクションを取り入れています。これは、正解した人やお互いを称えることの意味や大切さを理解してもらう意図で取り入れています。教室の壁や窓を超えて学校中にGood Job!の声が響いていました。

成果

子どもたちの学年・発達段階に応じてそれぞれ異なる目標や狙いをもった体験授業を実施しました。これらの企画の準備は数か月にわたりましたが、昨年担当した学生にヒントをもらうなどしながら、オリジナルの要素を取り入れた授業として完成させました。これらの活動は商学部で学ぶマネジメントの知識やこれまでのteam.csvとしての活動経験を活かしたことで実現しています。

今回授業を担当した福田航希さん(商学科3年生)は「教職課程に所属し、小学校教員を目指していますが、教員という仕事の大切さと難しさをたくさん学ぶことができた」と述べています。廣渡春樹さん(商学科2年)、本田健太郎さん(商学科2年)、増野祥さん(商学科2年)の3人は2年生で参加していますが、「この体験を通じて協力していただいた多くの人から、社会人として必要な資質とは何かを考える機会をいただき、改めて気を引き締めるきっかけとなりました」と述べています。